隋唐大运河宿州段:漕船也曾千帆过 尚有古渠空自流(上)

建置前后的宿州文化兴盛繁荣于一时。贞元十五年至贞元十六年,韩愈曾任徐泗濠节度使、徐州刺史张建封节度推官,寄家符离邑,留下《贺徐州张仆射白兔状》《与孟东野书》《马说》《答张彻》等文学史上有着深远影响的诗文。建中三年(782年)白居易随父寄家符离前后二十二年。白居易青少年成长在符离,科举之路起步于符离,成名作《赋得古原草送别》描写的是符离睢南古原景色。白居易吟咏关于符离的诗文有60多篇,终生把符离当作自己的故乡。符离县诞生过宿州历史上唯一的状元张彻,出现过“五人十载九登科”的科举盛况。八仙之一的吕洞宾曾游宿州天庆观,寻道士而不遇,赋《宿州天庆观殿门留赠符离道士》:“秋景萧条叶乱飞,庭松影里坐移时。云迷鹤驾何方去,仙洞朝元失我期。”

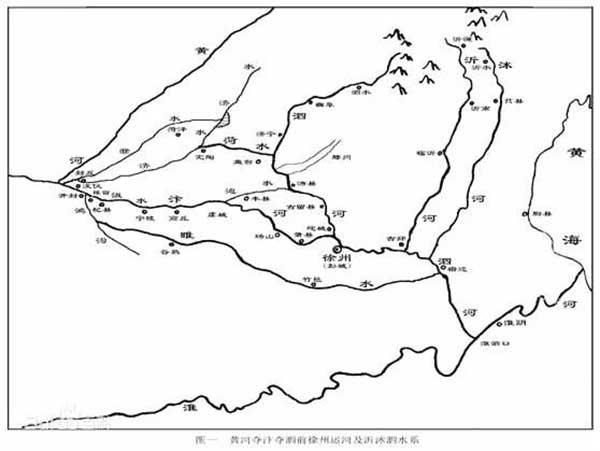

五代时期,战乱频仍,汴河淤废长达半个世纪。后周显德年间,周世宗柴荣先后三次疏浚汴河,为北宋设置以汴河为主的航运体系打下了基础。

北宋初年进一步提升了宿州“舳舻之会,运漕所历,防虞是资(《元和郡县志·宿州》)”的地位。宋太祖开宝五年(972年),升宿州为保静军节镇,杨家将杨业弟弟杨重勋为首任保静军节度使。先后有四个皇亲国戚任职宿州:宋英宗长兄赵宗懿,累迁至宿州观察使、和国公;宋英宗之弟赵宗绰改保静军节度使开府仪同三司检校司空;宋英宗堂兄赵宗谔为保静军节度使、奉国留后、虢国公;宋仁宗皇后弟弟八仙之一曹国舅曹佾为保静军节度使。虽说宋时的节度使是寄禄官,也间接反映出北宋统治者对宿州战略地位的高度重视。

北宋承平百余年,宿州犹如汴河沿岸耀眼的明珠,见证了北宋的盛世繁华。《宋史·地理志》载,宋徽宗崇宁年间(1102年-1106年),东京26.11万户44.29万人,南京(今商丘市)7.97万户15.74万人,宿州9.15万户16.74万人,泗州6.36万户15.73万人,扬州5.65万户10.76万人。宿州人口在汴河沿岸城市中除京城外居于首位。南来北往的过客夜宿宿州,领略“此去淮南第一州”的风采神韵。

宿州知州陈希亮在千里汴河上首建彩虹桥。《宋史·陈希亮传》(卷二九八)云:陈希亮“乃以为宿州。州跨汴为桥,水与桥争,常坏舟。希亮始作飞桥,无柱,以便往来。诏赐缣以褒之,仍下其法,自畿邑至于泗州,皆为飞桥。”此飞桥就是张择端描绘的《清明上河图》之虹桥,被仁宗皇帝在汴河上推而广之。曾担任过转运判官的韦骧《无脚桥》诗描绘虹桥的雄姿:“枘凿关联壮,横空不可摇。激波无雁齿,跨岸只虹腰。改制千年取,倾舟众患消。乘舆济人者,为惠固相辽。”

宿州扩城与灵璧建县同时提到了议事日程。唐代修建的宿州城池略显狭小,不少居民开始在城池外边居住。宿州的一些“豪民”大多在城外建置园宅,遂鼓动官吏奏请扩城。恰巧虹县灵璧镇“豪民”鼓动灵璧建县并且已被朝廷批准。元祐七年九月,苏轼新除兵部尚书,从扬州知州解任返回京城路过宿州,查明情况后,以《乞罢宿州修城状》奏请朝廷停止宿州扩城,将已拨付的扩城经费用作灵璧建县。宿州的扩城梦想虽没能实现,却成全了虹县灵璧镇升格为县的梦想。北宋之后,宿州沦为南宋与金、元与南宋对峙的前沿地带,加之汴河湮废,金元乃至明清,再也未能呈现唐宋时代的繁华,宿州城池虽未扩却沿袭至今。宿州扩城与灵璧建县这段公案,苏轼毋庸置疑是灵璧的贵人,但从金元以来宿州城池一直沿袭唐宋城池的事实来看,苏轼阻止宿州扩城也不算错。

“花石纲”是汴河漕运史上的一抹落日余晖。花石纲是北宋末年大运河专门运送奇花异石以满足宋徽宗喜好的特殊运输交通名称。宋徽宗当时垂意于奇花异石,六贼之一的朱勔投其所好,就把东南六路的奇花异石搜刮而来,运送到汴京供给宋徽宗赏玩。灵璧石是“花石纲”中首选的奇石,汴河运送的“花石纲”中有相当一部运送的是灵璧石。《宋九朝编年备要·罢御前纲运》巻二九记载:“因内侍何忻以宿州灵璧县山石进御前,又朱勔以江浙奇花果木起纲,发运司新装舟船拨充御前纲以载花石,其余敝旧者以载纲运,直达京师。”《挥尘录·余话》卷二记载:政和年间建艮岳,灵璧县贡一巨石,高二十余丈,舟载至京师,毁水门楼以入,宋徽宗赐名“庆云万态奇峰”。据传,粮纲船队行至宿州灵璧县楼子镇东北(今蒋圩村一带)时,与朱勔的“花石纲”船队相遇,汴河正值枯水期,河面较窄,两支船队拥堵在一起皆不得行,愤怒的运粮官兵把运送“花石纲”的船皆掀翻于汴河岸边,留下了灵璧县娄子庄著名的“花石纲”遗石。现在的灵璧县娄庄镇蒋圩村一带被国家确定为隋唐大运河花石纲遗址地段。

宿州是汴河沿岸文人喜欢歇脚的雅集地。欧阳修、蔡襄赋诗送石昌言知宿州,殷殷情深;司马光、范纯仁等登临宿州古城北楼,把酒唱和,酣畅豪迈;苏轼十过宿州,作《墨竹图》,咏《南乡子·宿州上元》,赞誉“此去淮南第一州”;吕本中随祖父吕希哲因入“元祐党人”籍寓居宿州,与汪革、饶节、黎确等人“清溪堂”结诗社,作《江西诗社宗派图》,成就了著名的“江西诗派”。

北宋末年,由于转般法改为直达法以及花石纲等因素的影响,汴河漕运功能日渐衰落。建炎二年五月十九日,宋高宗颁布《催押斛斗诏》不久,匆匆南渡,甘心偏安一隅。这批从东京(今开封)发往行在(扬州)的船队便成为通济渠历史上最后一批跨越淮河、直达扬州的漕船。文/周宝芳 图/董虎 苏洋

· 版权声明 ·

①拂晓报社各媒体稿件和图片,独家授权拂晓新闻网发布,未经本网允许,不得转载使用。获授权转载时务必注明来源及作者。

②本网转载其他媒体稿件目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因转载的作品内容涉及您的版权或其它问题,请尽快与本网联系,本网将依照国家相关法律法规作相应处理。

推荐阅读

-

1汴水之滨 善如潮涌 08-10

-

2上半年宿州市一般公共预算收支实现“双过半” 07-29

-

31-5月宿州市民间投资增长17.9% 07-18

-

4上半年宿州市新设经营主体48261户 07-15

-

5公积金提取业务实现“全市通办” 07-15

-

6宿州市16余万脱贫人口稳定就业 07-11