见证着千年古城的历史沉淀

灵璧,山川灵秀,珠璧联辉,历史悠久,文化灿烂。这里,回荡霸王别姬的爱情绝唱,史载垓下之战的风起云涌,传承钟馗执剑的人间正气,出产气韵苍古的灵璧奇石,还有灵璧县博物馆内馆藏的4000余件文物,见证着这座千年古城的历史沉淀。此次,我们来欣赏该馆馆藏的3件国家一级文物,一睹珍宝风采。

灵璧县文旅局副局长张少华为游客讲解乳钉纹刻花瓷钵。

东汉铜簋

来自东汉的“碗”

青铜簋,相当于我们现在的碗,主要用于放置煮熟的黍、稷等食品,也是中国历史上重要的祭祀礼器。簋自商代出现。《周礼·地官·舍人》:“凡祭祀,共簠簋”。青铜簋器物造型多样,变化复杂,有圆体、方体,也有上圆下方者。早期的青铜簋跟陶簋一样无耳,后来才出现双耳、三耳或四耳簋。据《礼记·玉藻》记载和考古发现可知,簋常以偶数出现,如四簋与五鼎相配,六簋与七鼎相配。

在灿烂的中华文明中,九鼎八簋制是中国古代重要的礼仪制度体现。

文物名片 唐代,青铜质,高13厘米,口径23.5厘米,底径16.6厘米。1992年出土于灵璧县韦集镇。国家一级文物。

九鼎制度:传说大禹划分天下为九州后,令九州州牧贡献青铜,铸造九鼎,象征九州。九鼎从一开始就代表着国家政权和统治权力,是王权的象征。在夏商周时期,鼎一直被视为传国重器。八簋制度:簋主要用于盛放煮熟的谷物,和鼎配合使用。在祭祀和宴飨等重要仪式中,八簋与九鼎配套,体现了严格的等级制度。天子用九鼎八簋,诸侯、卿大夫等则根据等级依次递减。这种等级分明的礼器制度是封建宗法制度的外在体现,为古代王朝的统治提供了一种秩序保障,规范了社会礼仪,同时也推动了青铜铸造等手工业的发展。

到了汉代,簋已逐渐弱化礼制意义,向日用器皿发展,多用于盛放食物。灵璧县博物馆这件来自汉代的青铜簋为实用器,装饰简朴,形制实用,体现了青铜重器由祭祀器到日用器发展的变化。

东汉时期,青铜器制作既继承了前代的部分工艺传统,又有一定的发展和创新。灵璧县博物馆工作人员告诉记者:“从这件铜簋的器型规整程度、纹饰的精细程度等,可以推断出当时工匠的技艺水平和制作的严谨程度,为研究东汉时期的手工业发展提供了实物证据。此外,青铜器的制作需要耗费大量的人力、物力和财力,其生产和使用在一定程度上反映了当时社会的经济发展状况。”

一件铜簋,为文物研究人员带来丰富的研究方向。

作为一种食器,东汉铜簋与人们的日常生活密切相关,为研究东汉时期人们的饮食习惯、生活方式提供重要的线索。例如,通过对铜簋的容量、形制等方面的分析,可以推测出当时人们的饮食结构和用餐习惯。

簋作为一件礼器,到了东汉时期,已不再具有礼制意义。但它仍然是文化传承的重要载体,承载着前代的礼仪文化传统。通过研究东汉铜簋,可以了解到古代礼仪制度的演变和传承过程。

作为一件艺术品,东汉铜簋无论是整体的器型设计,还是细节的纹饰雕刻,都展现出了古代工匠的高超技艺和艺术创造力,能够给人带来美的享受,对于研究古代艺术的发展和审美观念的演变具有重要的意义。

“簋”作为古代一种食器,与人们的生活密切相关。同时,它也是祭祀用的礼器,承载着人们对祖先的崇敬和感恩之情。透过这件锈迹斑斑的精美器物,我们不仅可以欣赏到古代铸铜工匠的妙手巧思,也能从中窥见当时的社会生存状态,感受古人的生活情趣,犹如与他们进行了超越时空的对话。”灵璧县博物馆一位负责人说。 记者 徐蕾

游客在欣赏馆藏文物。

双龙鸳鸯菱花镜

铜镜中的大唐风华

铜镜,是中国古代金属器物中沿用时间最长、使用范围最广的实用器物。一面面铜镜,折射着古人的日常生活,反映着当时的社会风尚和审美情趣。“夫以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。”唐太宗这句话不仅是千古名言,也说明了铜镜在唐代社会生活中的重要性。

唐代极为盛行的菱花镜,在诗人眼中是这样的:“狂风吹却妾心断,玉箸并堕菱花前。”(李白《代美人愁镜》)“铸镜广陵市,菱花匣中发。”(韦应物《感镜》)“把取菱花百炼镜,换他竹叶十旬杯。”(刘禹锡《和乐天以镜换酒》)富有浓厚人文气息和生活气息的菱花铜镜,是风靡一时的高级工艺品,它作为礼品用于社会交往,是对大唐盛世社会生活的形象反映。

文物名片 唐代,青铜质,直径14厘米,厚0.7厘米,1978年灵璧县内征集。整体为菱花形,边缘为花瓣状,镜背正中有圆钮,主题纹饰为双龙和鸳鸯的图案,边缘饰花草、蜂蝶、流云纹。国家一级文物。

灵璧县博物馆珍藏的这面双龙鸳鸯菱花镜镜面平整光洁,镜体厚实古朴,包浆漆黑锃亮,几乎完美地保留了盛唐时期的原始精美铸相。镜背上装饰的双龙鸳鸯纹饰精美,寓意当时人们对爱情的追求,是盛唐时期高超铸镜艺术水平的缩影。

唐朝政治、经济、文化都达到了中国封建社会的鼎盛。随着手工业达到了前所未有的高度,唐代铜镜制作技术和艺术也随之到达顶峰。灵璧县文旅局副局长张少华告诉记者,唐代工匠在铜镜的材料配比上进行了改进,增加了锡的含量,使得铜镜的颜色更加洁白,质地更加坚硬,能够更好地满足人们的照容需求。此外,造型上突破了传统的圆形,出现了菱花形、葵花形等多种形状。装饰上多采用浮雕式,构图简洁美观,纹饰摆脱了两汉以来神秘怪诞的气氛,更贴近社会现实,内容多为鸾鸟、瑞兽、花卉及人物故事等。这些造型不仅增加了铜镜的艺术美感,也反映了唐代社会的开放和创新精神,展现出富丽堂皇、雍容大气的大唐气象。

“这面铜镜采用了金银平脱、螺钿镶嵌、鎏金错金银等工艺。”张少华说,金银平脱是将金银薄片刻成各种纹样,粘贴在涂有生漆的镜背上,再经研磨显出金银花纹的工艺,使铜镜的装饰效果更加华丽。螺钿镶嵌是将贝壳等材料镶嵌在铜镜的背面,形成各种精美的图案,使铜镜的装饰更加富有立体感和层次感,同时也增加了铜镜的艺术价值。鎏金错金银则是通过在铜镜表面鎏金或错金银的方式,增加铜镜的装饰效果。鎏金后的铜镜金光闪耀,错金银的铜镜则呈现出金银丝与铜质的对比之美。

小小一面铜镜,寄托了古人对吉祥如意、安宁康健、爱情美满的向往。这面双龙鸳鸯镜,无疑有着爱情的意味。韶光易逝,倩影难留。通过灵璧县珍藏的唐双龙鸳鸯菱花镜,我们或许可以穿过时光隧道,瞧一瞧那正梳妆的才子佳人,去一睹铜镜中的大唐风华。 记者 徐蕾

乳钉纹刻花瓷钵

“钵”中窥视到的文化融合

如果在陶瓷中只能选择一件最能够代表佛教的器型,那必须是“钵”。从唐、五代到北宋,正是佛教日渐盛行和制瓷技术的进步的时期,在这两层因素的共同作用下,出现了具有极高艺术与文化价值的瓷钵。

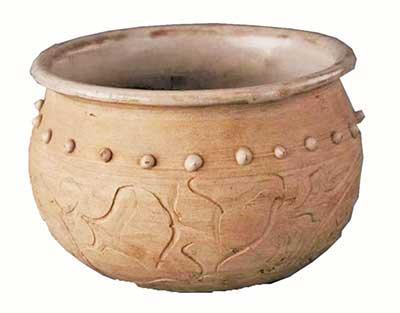

文物名片 唐代,口径10厘米,高7.2厘米,1972年灵璧县城郊征集。圆形、卷沿,周身无釉,内施釉,肩部有一周乳钉纹,周身阴刻花卉纹,平底。国家一级文物。

瓷钵大多用于礼制性的场所,是一种用于供奉祭祀的碗。当放置于佛像前时,会在钵里盛满清水,信徒用钵内的清水净化道场、供具等。大概是因为与宗教关联密切,所以大部分的钵都采用极简的设计,以突显造型的“佛性”。灵璧县博物馆馆藏的这件唐代乳钉纹刻花瓷钵正是如此。

这件瓷钵周身无釉,内壁施釉,使得瓷器在外观上形成了独特的质感对比。无釉的部分能够展现出陶土的质朴自然,而内釉则可以保护钵内所盛物品,同时增加了器物的光滑度。这种设计风格反映了唐代瓷器制作的多样性和创新性,为研究唐代瓷器的装饰艺术提供了实物例证。

“这件唐代乳钉纹刻花瓷钵之所以珍贵与佛教及西域外来文化有着潜在关联价值。”灵璧县文旅局副局长张少华说。

“钵”是随着印度佛教的传入而进入中国的。唐代佛教盛行,这件瓷钵上的刻花和装饰风格也受到了佛教艺术的启发,其肩部围绕一周的乳钉纹,在佛教文化中经常出现,被视为一种神圣的装饰元素。它的存在可以证明,唐代佛教文化与瓷器艺术之间的相互交融和影响,对于研究佛教文化在唐代的传播和发展具有一定的参考价值。

唐代经济繁荣,文化发达,对外交往频繁,波斯、大食、天竺、新罗、日本等各族群往来中土,堪称世界各民族汇聚地。在这样的时代环境下,唐人的着装风尚、文化娱乐都发生变化。灵璧位于隋唐大运河沿岸,自然往来众多,也带来了多元文化。这件瓷钵造型颇具西域风格,具有文化融合的特征,洋溢着开放包容的精神风貌,充满大国气象。

“乳钉纹刻花瓷钵对于研究唐代制瓷工艺的发展具有重要意义。通过对瓷钵的胎质、刻花技法、施釉方式等方面的研究,可以了解唐代制瓷工艺的技术水平、制作流程以及当时的窑口特点等。”张少华告诉记者,例如,从胎质的粗细程度可以判断原料的选择和加工工艺,从刻花的深浅和线条的流畅度可以推测工匠的技艺水平和工具的使用情况。

此外,瓷钵也能反映出当时人们的生活方式、饮食习惯等方面的信息。例如,它的尺寸和形状可能适合盛放某些特定的食物或物品,而其在民间的流传或出土情况也可以为研究唐代的社会经济、文化交流等提供线索。

张少华介绍,虽然瓷钵与佛教有着密切联系,但它也许并非是单一的佛教用具属性。唐代茶文化与贵族阶层的生活、寺院文化关联紧密,所用器皿极为讲究。“其功能也可能是和佛教场景相关联的品茶配套茶具,为盛放茶叶或供奉茶汤所用。”张少华说。

一件瓷钵,关乎佛教传播、多元文化、制瓷技术、社会生活,这几者构成了一幅相互影响与融合的历史画卷。千年之后,我们透过它,或可窥视盛唐繁华之一二。记者 徐蕾 图片记者 董木子

· 版权声明 ·

①拂晓报社各媒体稿件和图片,独家授权拂晓新闻网发布,未经本网允许,不得转载使用。获授权转载时务必注明来源及作者。

②本网转载其他媒体稿件目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因转载的作品内容涉及您的版权或其它问题,请尽快与本网联系,本网将依照国家相关法律法规作相应处理。

推荐阅读

-

1激活“芯”动能 共筑“芯”高地 11-04

-

2在推进深层次改革和高水平开放上创先争优 11-01

-

3前三季度宿州进出口总值达45.9亿元 10-25

-

4前三季度宿州市规上服务业平稳运行 10-24

-

51-9月宿州市新设各类经营主体6.9万余户 10-18

-

6宿州市28家企业参加广交会 10-16