上图 自走式无人喷药机正在梨园喷洒病虫害防治药剂 特约摄影 李艳龙

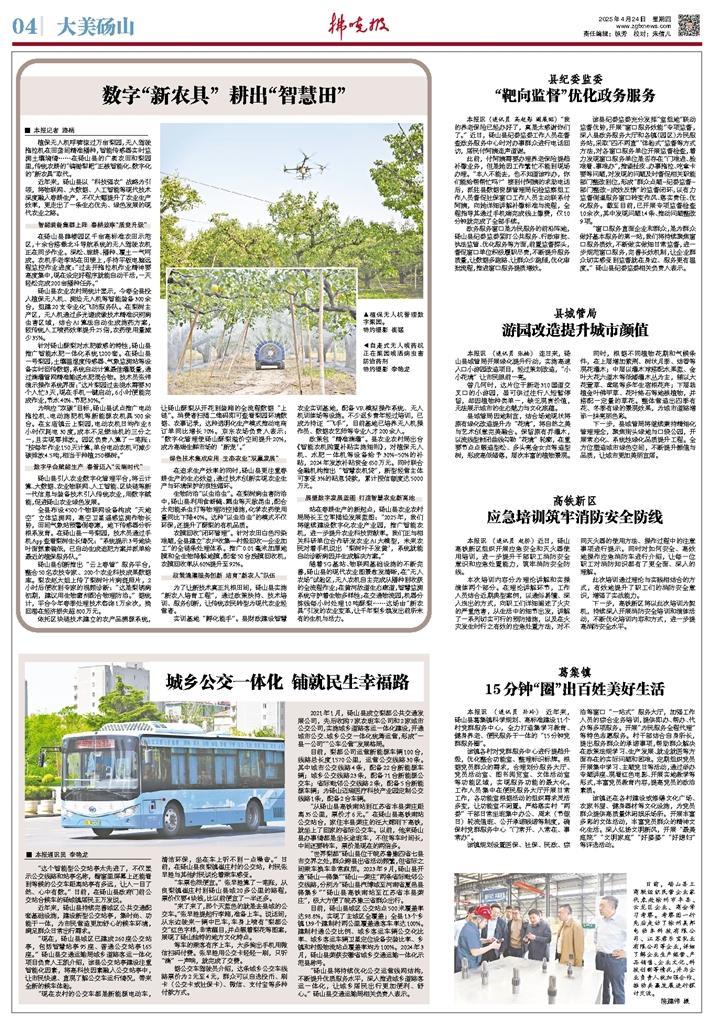

下图 植保无人机管理数字梨园。特约摄影 崔猛

植保无人机呼啸掠过万亩梨园,无人驾驶拖拉机在田垄间精准播种,智能传感器实时监测土壤墒情……在砀山县的广袤农田和梨园里,传统农耕的“镐锄犁耙”正被智能化、数字化的“新农具”取代。

近年来,砀山县以“科技强农”战略为引领,将物联网、大数据、人工智能等现代技术深度融入春耕生产,不仅大幅提升了农业生产效率,更走出了一条生态优先、绿色发展的现代农业之路。

智能装备集群上阵 春耕效率“质变升级”

在砀山县薛楼园区千亩高标准农田示范区,十余台搭载北斗导航系统的无人驾驶农机正在同步作业。深松、旋耕、播种、覆土一气呵成。农机手老李站在田埂上,手持平板电脑远程监控作业进度:“过去开拖拉机作业精神要高度集中,现在设定好程序就能自动干活,一天轻松完成200亩播种任务。”

砀山县农业农村局统计显示,今春全县投入植保无人机、测绘无人机等智能装备300余台,组建20支专业化飞防服务队。在梨树主产区,无人机通过多光谱成像技术精准识别病虫害区域,结合AI算法自动生成施药方案,较传统人工喷药效率提升25倍,农药使用量减少35%。

针对砀山酥梨对水肥敏感的特性,砀山县推广智能水肥一体化系统1200套。在砀山县一号梨园,土壤温湿度传感器、气象监测站等设备实时回传数据,系统自动计算最佳灌溉量,通过滴灌管网精准输送水肥混合物。技术员张伟演示操作系统界面:“这片梨园过去浇水需要30个人忙3天,现在手机一键启动,6小时便能完成作业,节水40%、节肥30%。”

为响应“双碳”目标,砀山县试点推广电动拖拉机、电动施肥机等新能源农机具500余台。在玄庙镇云上梨园,电动农机日均作业8小时仅耗电30度,成本不足燃油机的三分之一,且实现零排放。园区负责人算了一笔账:“按每年作业150天计算,单台电动农机可减少碳排放4.5吨,相当于种植250棵树。”

数字平台赋能生产 春管迈入“云端时代”

砀山县引入农业数字化管理平台,将云计算、大数据、农业物联网、人工智能、区块链等新一代信息与装备技术引入传统农业,用数字赋能,促进砀山农业绿色发展。

全县布设4500个物联网设备构成“天地空”立体监测网,高空卫星遥感监测作物长势,田间气象站预警倒春寒,地下传感器分析根系发育。在砀山县一号梨园,技术员通过手机App查看梨树生长情况:“系统提示3号地块叶面氮素偏低,已自动生成追肥方案并派单给最近的植保服务队。”

砀山县创新推出“云上春管”服务平台,整合50名农技专家、200个农业科技成果数据库。梨农赵大姐上传了梨树叶片病斑照片,2小时后便收到专家的视频诊断:“这是梨锈病初期,建议用生物菌剂配合物理防治。”据统计,平台今年春季处理技术咨询1万余次,挽回潜在经济损失超800万元。

依托区块链技术建立的农产品溯源系统,让砀山酥梨从开花到装箱的全流程数据“上链”。消费者扫描二维码即可查看梨园环境数据、农事记录,这种透明化生产模式推动电商订单同比增长70%。京东农场负责人表示:“数字化管理使砀山酥梨溢价空间提升20%,成为高端生鲜市场的‘新宠’。”

绿色技术集成应用 生态农业“双赢发展”

在追求生产效率的同时,砀山县更注重春耕生产的生态效益,通过技术创新实现农业生产与环境保护的良性循环。

生物防治“以虫治虫”。在梨树病虫害防治中,砀山县利用食蚜蝇、瓢虫等天敌昆虫,配合太阳能杀虫灯等物理防控措施,化学农药使用量同比下降40%。这种“以虫治虫”的模式不仅环保,还提升了酥梨的有机品质。

农膜回收“闭环管理”。针对农田白色污染难题,全县建立“农户收集—村级回收—企业加工”的全链条处理体系。推广0.01毫米加厚地膜和全生物降解地膜,配套50台残膜回收机,农膜回收率从60%提升至92%。

政策滴灌服务创新 培育“新农人”队伍

为了让新技术真正扎根田间,砀山县实施“新农人培育工程”,通过政策扶持、技术培训、服务创新,让传统农民转型为现代农业经营者。

实训基地“孵化能手”。县财政建设智慧农业实训基地,配备VR模拟操作系统、无人机训练场等设施。不少返乡青年经过培训,已成为持证“飞手”,目前基地已培养无人机操作员、数据农艺师等专业人才200余人。

政策包“精准滴灌”。县农业农村局出台《智能农机购置补贴实施细则》,对植保无人机、水肥一体机等设备给予30%-50%的补贴,2024年发放补贴资金650万元。同时联合金融机构推出“智慧农机贷”,新型经营主体可享受3%的贴息贷款,累计授信额度达5000万元。

展望数字发展蓝图 打造智慧农业新高地

站在春耕生产的新起点,砀山县农业农村局局长王立军描绘发展蓝图:“2025年,我们将继续建设数字化农业产业园,推广智能农机,进一步提升农业科技贡献率。我们正与相关科研单位合作研发农业AI大模型,未来农民对着手机说出‘梨树叶子发黄’,系统就能自动诊断病因并生成解决方案。”

随着5G基站、物联网基础设施的不断完善,砀山县的现代农业图景愈发清晰,在“无人农场”试验区,无人农机自主完成从播种到收获的全流程作业;在黄河故道生态廊道,智慧监测系统守护着生物多样性;在交通物流园,机器分拣线每小时处理10吨酥梨……这场由“新农具”引发的农业变革,让千年梨乡焕发出前所未有的生机与活力。

■ 本报记者 路杨