序春草绿,清明,这个带着淡淡哀愁与深沉思念的节气,也悄然来临。这个特殊的时节,寻根,是人们心灵深处最迫切的渴望。

清明时节,田野间,油菜花肆意绽放,灿烂的金黄如同大地的织锦;桃花灼灼,粉绿相间,散发着淡淡的芬芳,宛如青春少女的笑靥,洋溢着生机与希望;垂柳依依,细长的枝条随风飘舞,新抽出的嫩芽仿佛一串串绿色的音符,奏响春天的旋律。然而,在这盎然的春色里,却有一份凝重与深沉,那就是对先人的缅怀,对根脉的追寻。

清明寻根,寻的是血脉之根。清明节,带着孩子们来到祖辈坟墓前,怀着敬畏与思念之情,清扫着墓碑上的尘埃。碑上的文字,或清晰,或斑驳,每一笔都镌刻着家族的过往。献上鲜花,将后人的思念与牵挂传递给逝去的亲人。这一刻,时间仿佛凝固,先辈们的音容笑貌在眼前浮现,那些被岁月尘封的往事也渐渐清晰。我们向先辈诉说着生活的点滴,分享着喜悦与忧愁,仿佛他们从未真正离去,只是以另一种方式守护在我们身边。此刻,在墓前,我们感受着血脉的传承,领悟到自己肩负的责任。

清明寻根,寻的是心灵之根。在这个快节奏的社会,喧嚣纷扰的现代生活中,我们常常迷失方向,心灵无处安放。而清明,恰如一场心灵的洗礼。寻根的旅途中,我们远离城市的繁华,走进宁静的乡村,漫步于熟悉又陌生的小径。泥土的芬芳、花草的清香,让我们疲惫的身心得到舒缓。与亲人相聚,听他们讲述家常,感受着亲情的温暖。在这片生我养我的土地上,我们找到了内心的宁静与归属,明白了自己从何而来,又将向何处去。回望来时的路,汲取前行的力量。

清明寻根,寻的是文化之根。清明,不仅仅是扫墓祭祖,更是一种文化的传承。在这一天,我们遵循着古老的习俗,折柳插门,让那一抹嫩绿,为生活增添几分生机;我们制作青团,将艾草的清香融入软糯的糯米团中,品尝着春天的美好,也品尝着传统的韵味。这些习俗,如同璀璨的明珠,镶嵌在中华民族悠久的历史长河中。它们承载着先辈的智慧,传递着对自然、对生命的敬畏与热爱。在清明的氛围里,我们通过这些习俗,与历史对话,与传统相拥,让古老的文化在现代社会中焕发出新的光彩。

清明祭扫的习俗之所以能传承至今,就是因为它的精神内核在于“慎终追远、敦亲睦族、行孝尽哀”,一方面表达对先人的追思缅怀,另一方面也承继先贤品德。不管是“万物生长此时,皆清洁而明净”的精神回归隐喻,还是“春光正好清明时,柳絮青冢寄哀思”的忠孝内涵呈现,本质上,都是提醒人们,要在流淌的思念里热爱生活。

清明,这个寻根的季节,在岁月的轮回中,延续着中华民族的血脉亲情,传承着悠久的文化内涵。它让我们在缅怀中铭记,在铭记中前行,不负先辈的期望,让家族的光辉、民族的文化,在岁月的长河中永远闪耀。

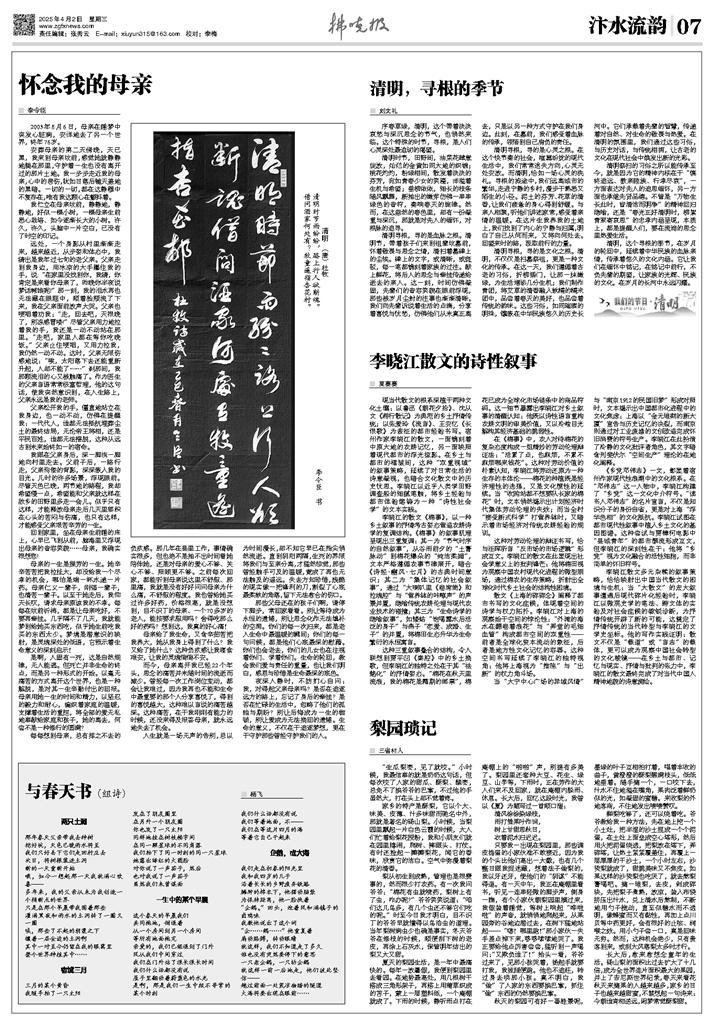

■ 刘文礼