古镇,遇见旧时光

符离镇的老街,曾是小镇最热闹的中心,如今繁华似青烟散去,只剩下宁静与几分落寞。废弃的电影院、充满年代感的供销社和人民商场、延续了两代手艺人的理发店、锈迹斑斑的铁道…… 这些老建筑、老地方,就像一本本落满灰尘的旧相册,随便翻开一页,都是老街过去的精彩瞬间。

怀揣着好奇与怀旧之心,记者走进这条老街,渴望从斑驳的砖墙上,从老街坊们的家常话语里,拼凑出那些被岁月尘封的故事。

供销社与人民商场:计划经济时代的缩影

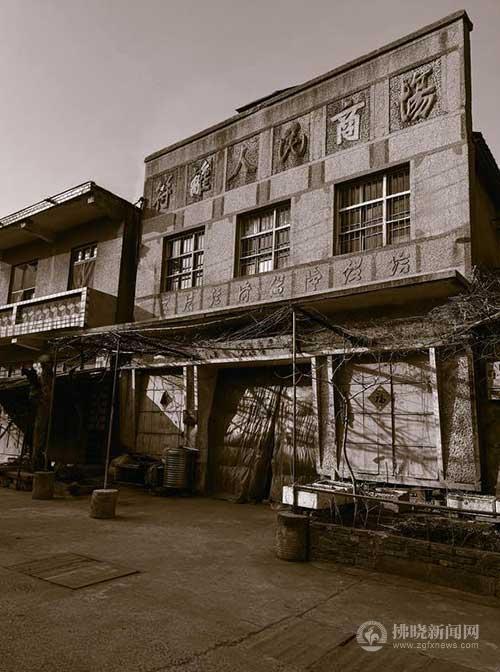

符离老街的中心,有两座相隔不远但同样破旧的建筑,一座是“宿县符离供销社”,另外一座是“符离人民商场”。虽然墙体已经斑驳,但门头仍在,符离人民商场的墙上“发展经济,保障供给”标语仍清晰可见,带着那个年代特有的气息。

宿县符离供销社旧址。

“这里以前可是镇上最热闹的地方!” 一位路过的阿姨看到记者拿着相机拍照,热情地上前搭话。“上世纪七八十年代,镇上的人都来这儿买东西,衣服、鞋子、日用品,啥都有。那时候,要是能在这儿买件新衣服,得高兴好几天!” 阿姨回忆起来,仿佛又回到了那个别样烟火气的年代。

符离人民商场旧址。

“计划经济时期,买东西都得凭票,粮票、布票、油票……每天一大早,供销社门口就排满了人。供销社的营业员在当年可是最牛的职业之一,大家来买东西,都得跟营业员搞好关系。”从符离供销社退休的赵永华大爷一提到供销社,眼里就有了光。“时代发展,供销社、老商场退出了历史的舞台,可那些日子,我一辈子都忘不了。”赵大爷感慨地说。站在供销社门口,记者脑海里不由地浮现出当年人们排队购物的场景:大家手里紧紧攥着购物票,脸上带着期待的神情,一个挨着一个,耐心地等待着。那些曾经的热闹与繁华,如今只剩下这座空荡荡的老房子,像一个沉默的讲述者,静静地诉说着过去的故事。

废弃的电影院:光影里的旧时光

老街的电影院是一栋两层高的老楼,外墙的灰黄色涂料大部分已经脱落,玻璃窗也破损了不少。

符离电影院旧址。

电影院放映厅里空荡荡的,地上积满了厚厚的灰尘,只剩下孤零零的座椅,像是在努力诉说着曾经的辉煌。

77岁的杨山岭老人的家就在距离电影院二三十米的地方,四代人在这里生活。

符离老街旅社旧址。

“符离电影院起初叫红旗舞台,是镇上居民一砖一瓦建起来的。当时我还不到十岁,也跟着大人们一起忙前忙后。”杨大爷回忆,那时镇上、公社的大小会议都在红旗舞台召开,小时候的他在这里看过《渡江侦察记》《红色娘子军》《雷锋》等电影。“那会儿,看电影可是件大事,只要放电影,场场都爆满,一票难求!” 杨大爷说。

“后来啊,电视越来越普及,人们越来越忙,来电影院的人也就越来越少了。” 杨大爷的语气里带着一丝无奈和惋惜,“慢慢地,它就关门了。”

这座电影院,曾经是符离镇的文化地标,是人们精神生活的乐园,如今却成了时光的忠实见证者,静静地守望着这片土地。

理发店与烧饼铺:老街的市井温度

在老街一僻静处,记者看到了那家传承了两代人的理发店。门口挂着一块老式招牌,上面写着“会云理发店”五个字。理发店的门脸不大,店内,老式理发椅看起来颇有些年头,老板储会云正在给老街坊理发,推子的嗡嗡声和剪刀的咔嚓声交织在一起。

符离老街。

店里生意很好,不时有顾客上门,店里坐不下,就搬个板凳坐在门口,顾客都是附近的街坊,等待的时间大家聊起天来也不生疏。

“我父亲是这家店的第一代理发师,那时候还是国营的。”储师傅一边理发一边说,“上世纪80年代,理发店可是个热闹地方,街坊邻居有事没事都爱凑在这里唠嗑。我父亲手艺好,人又和气,街坊邻居都爱来这里理发、聊天。”2003年,理发店从国营转成了私营。“当时很多人都转行了,但我舍不得这门手艺,就接下了这家店。”储师傅说。

一位等待理发的街坊告诉记者,虽然现在街上有了很多新式理发店,但老街坊们还是爱来这里。

从国营到私营,这家理发店见证了时代的变迁,也守护着老街坊的情谊。

记者在老街闲逛时,一阵麦香扑鼻而来,循着香味,看到一家烧饼铺子。

烧饼铺老板站在案板前,面团在她的手掌间翻来翻去变得光滑柔韧。“我这烧饼,二十多年来味道一直没变过,老街坊们都爱吃。”师傅一边忙活一边说。

烧饼出炉时,芝麻在饼面上炸开细小的花,焦黄的饼皮鼓起一个个小泡,她用铁钳从炉膛里夹起烧饼,热气腾腾地摆在竹匾里。

“老板,拿5个烧饼。”“给我拿2个。”刚出炉的烧饼秒没。记者实在忍受不了香味的诱惑,也买来一个尝尝。“香吧?附近村镇,甚至市里都有人专门来买,就冲着这烧饼的老味道。”一位同样在购买烧饼的街坊说。

废弃的铁道与黄山头火车站:远去的汽笛声

沿着老街一直向东走到尽头,有一条废弃的铁道,铁轨已经被岁月染上了锈迹,枕木间杂草丛生。

黄山头火车站。

“说起黄山头火车站,附近城镇谁不知道!” 老街居民陈德平告诉记者,符离镇的火车站以前叫做黄山头火车站,是符离镇的门户。那时候,站台上总是挤满了各地的旅客,卖烧鸡的小贩扯着嗓子吆喝,声音此起彼伏。

陈大爷的话让记者想起了符离镇的另一个标志——符离集烧鸡。据说,当年路过黄山头火车站的旅客,都会被站台上飘来的烧鸡香味吸引,忍不住买一只带走。

“刘老二烧鸡的第一家门市部,就在铁道旁边,离站台最近。” 陈大爷指了指不远处的一座老房子。门市部的招牌还在,只是店面已经关门多年。

黄山头车站旧址、废弃的铁路和“刘老二烧鸡”第一家门市部老房子。

门市部对面,有一家家林饭店,从1983年一直营业至今。饭店老板武家林回忆,黄山头火车站繁华的时候,他店里生意可红火了,一个星期能用掉一头猪的肉量。“南来北往的客人喜欢来我这儿吃饭,听他们讲各地的故事,可有意思了。现在虽然生意大不如前,但这些年的回忆,是啥都换不来的。”武家林说。

如今,火车站已经废弃,铁轨上也再没有列车经过,但听着老街坊们的讲述,记者仿佛听到远去的汽笛声,在向过往的岁月挥手告别。那些曾经在这里停留的旅客,那些在站台上买烧鸡的热闹场景,如今都成了美好的回忆。

老街的未来:记忆与新生

走在老街上,记者感受到了时光的流逝,也看到了记忆的延续。废弃的电影院、供销社、火车站,都在诉说着过去的故事;理发店、烧饼铺子、符离集烧鸡,则让这份记忆得以延续。

上世纪40年代符离集街道。 市摄影家协会供图

“这些老地方,都是我们的根,不管过多久,都忘不了。”街坊们说。

“其实,老街完全可以重新开发。这些老建筑、老地方,都是符离镇的历史和文化。如果能好好保护,再结合旅游开发,说不定能吸引很多人来参观。”街坊们还这样说。

老街居民的期盼让记者想起了国内一些成功的老街改造案例。比如成都的宽窄巷子、苏州的平江路,都是在保留历史风貌的基础上,注入了新的活力,成为了城市的新名片。

希望有一天,老街能重新热闹起来。因为在这里,我们遇见的不仅是老街的旧时光,更是一个千年古镇生生不息的故事。

文/记者 徐蕾 图/记者 董木子

· 版权声明 ·

①拂晓报社各媒体稿件和图片,独家授权拂晓新闻网发布,未经本网允许,不得转载使用。获授权转载时务必注明来源及作者。

②本网转载其他媒体稿件目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因转载的作品内容涉及您的版权或其它问题,请尽快与本网联系,本网将依照国家相关法律法规作相应处理。

推荐阅读

-

1

-

2市委常委会研究经济运行专题会议召开 02-26

-

3

-

4宿州市精准帮扶提升就业创业效力 02-25

-

5宿州市获1754万元省级水利补助资金 02-25

-

6宿州市去年确认见义勇为行为15件21人 02-19