在萧县博物馆收藏的汉画像石上,经常可以看到吹箫弹琴、撞钟击鼓、长袖飘曳、飞剑跳丸、斗兽戏禽的画面,带领我们穿越至汉代,身临其境地看到汉代人休闲娱乐的场景。这些将音乐、舞蹈和各种杂技等艺术混合为一体的表演形式,被统称为乐舞百戏。

我有嘉宾,鼓瑟吹笙—— 萧县汉画像石上的乐器图像

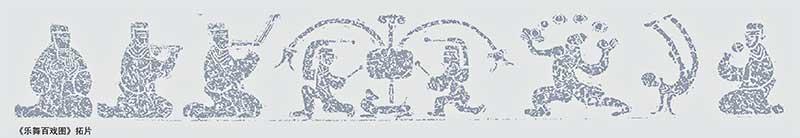

萧县圣村出土的一块汉画像石《乐舞百戏图》,完整记录了汉代一次乐舞百戏表演的场面。画面好像一幅特写,干净利索定格了演职人员:石上共刻八人,左一吹排箫;左二吹篪(笛);左三吹竽;画面中间刻建鼓舞,鼓上有华盖,两侧有羽葆,建鼓下有羊形鼓跗;两侧各一人,执桴(鼓槌),跨步击鼓;建鼓舞右侧为一人着短衣跳丸;再右一人倒立,居右端者左向跽坐,手持一圆形物为埙。萧县破阁村和东黄庄汉墓出土的画像石《抚琴歌舞图》,则刻画了抚琴鼓瑟的歌舞图式。

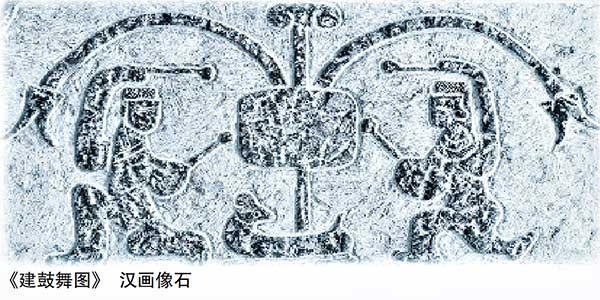

建鼓,萧县汉画像石中常见的打击乐器。它形体较大,有肩圆和长圆两种形制,下有底座,上竖一柱,鼓在柱中间,柱上有羽葆。鼓员站立于建鼓两侧,双手各执一鼓桴,且鼓且舞,建鼓在乐队中占主导地位,起着控制节奏、指挥全局的作用。在萧县破阁村出土的一块汉画像石《建鼓舞图》,突出刻画了一面建鼓形象,画分两格,上格中央一建鼓,鼓上有华盖及带状羽葆;两侧各一人,皆着短衣,曲膝持桴击鼓;下格左侧一人,着及膝袍(裙),右向而行,其右为一马轺车,前有御者后有尊者,鼓声敲响,似为逝者送行。

鼗鼓,在《乐舞百戏图》汉画像石上,最右侧一乐师,面前一圆形乐器,一说鼗鼓,一说陶埙,形如今天的货郎鼓。形体较小,有柄、两耳,执其柄而摇之,耳则击于鼓上,发出声响。《仪礼·大射礼》注:“鼗如鼓而小,有柄,宾至摇之,以奏乐也。”它的作用是在乐起之前摇鼗作令,使诸乐人做好准备,引导诸乐器奏起乐章。

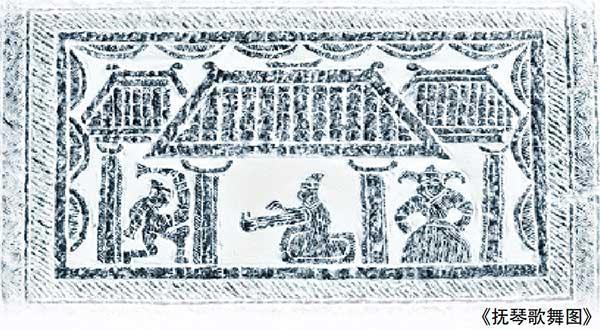

汉代的弹弦乐器有琴、瑟。萧县破阁村出土的一块汉画像石《抚琴歌舞图》,画面分上、中、下三格,上格左侧一人,顶梳圆髻,袖手正面而坐,右侧一人,似戴冠,面左跪拜;中间,墓室主人端坐厅堂,正在欣赏舞蹈表演;下格为二人乐舞,居左者长袖飘飘,身姿婀娜,居右者抚琴鼓瑟。

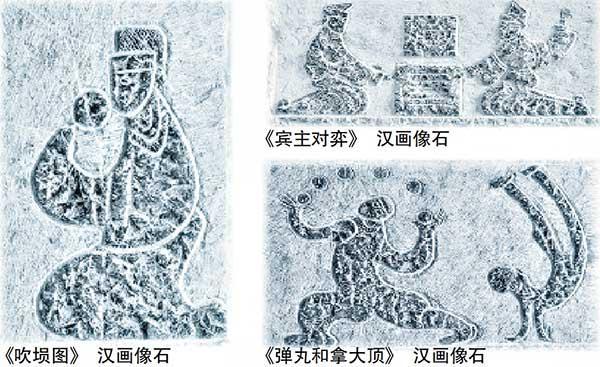

在萧县汉画像石《汉代小型乐队》中出现了埙、篪、竽、排箫等吹管乐器。汉代的陶埙属八音之一的土音,直到今天,在萧县西部与河南芒砀山景区接壤处的张庄寨镇一条脊村,民间艺人用黏土制作一种叫做“泥响”的乐器,就是古代陶埙的遗存。

汉画像石上的乐器,既是一个独立的艺术天地,又和舞蹈、杂技共同组成一个精美绝伦的艺术世界。乐器构造形象精巧,线条生动流畅,以其明快的韵律充分展示了汉代艺术特有的魅力。

建鼓咚咚,长袖袅袅—— 萧县汉画像石上的舞蹈图像

萧县汉画像石中许多乐舞百戏画面,展现了汉代舞蹈的繁盛情况,有建鼓舞、长袖舞、巾舞等舞蹈形式。

建鼓舞,在汉画像石《建鼓舞图》《建鼓出行图》中都有体现,是一种以建鼓为主要乐器的舞蹈,常与其他舞蹈、音乐并存,组成综合性的百戏场面。圣村出土的汉画像石上,击鼓者跨步击鼓,边击边舞,气氛热烈。

长袖舞,是一种以舞蹈者衣袖特别长为特征的女子独舞,萧县丁里镇孙小林子村出土的汉画像石上,左端三人为女性,右端三人为男性主人和宾客,皆着长袍,正面而坐,观看长袖舞和百戏表演。舞蹈的女子宽衣长袖,腰如束素,翩翩起舞,婀娜多姿。萧县破阁村出土的《抚琴歌舞图》呈现了汉代歌舞的热闹场景。

汉代的长袖舞,流风余韵,回响不绝,在今天藏族舞蹈和传统戏曲中还能经常见到。萧县梆子剧、砀山四平调、泗县拉魂腔,旦角们都长袖善舞,用翻飞的水袖表达不同的感情。

跳丸飞剑,疾若流星—— 萧县汉画像石上的杂技图像

杂技在汉代属于百戏的范畴,张衡《西京赋》载有倒立、冲狭、爬竿、走索、戏车等。萧县汉画中的杂技有弄丸、倒立、飞剑、斗鸡、斗牛、斗羊等画面。

弄丸,也叫跳丸,抛丸,掷丸,是汉画像石中常见的杂技表演之一。伎人双手操多枚弹丸轮番抛起交接,丸如连珠跳星,令人目不暇接。萧县丁里镇孙小林子村出土的汉画像石《跳丸图》上的跳丸表演,共有6丸,表演者不仅双手抛掷,还有一个丸即将掉落地上,表演者用脚踢起,手脚并用,画面栩栩如生。萧县陈沟出土的汉画像石刻有表演者技艺更为高超,同时抛掷9个弹丸,双手抛接9个弹丸,动作优雅精准,9丸抛出一条美丽的弧线。

飞剑与跳丸大同小异,只是抛接的丸换成了剑。萧县丁里镇孙小林子村出土的汉画像石就有飞剑表演,表演者叉腿而立,双手在轮番抛掷四剑,展示了飞剑的技巧。

倒立,萧县丁里镇孙小林子村出土的汉画像石《弹丸和拿大顶》,一表演者双手撑在一面盘鼓上,两脚向上,正在做倒立表演。倒立,今之称呼“拿大顶”,汉时称之“倒植”,是艺人双足朝天、倒立行走,用双足和单手、嘴等做各种动作的形体技巧杂技表演项目。

萧县博物馆藏汉画像石《斗牛图》充满动感。前面斗牛者,手持铁锤,伺机敲击牛头;后面一人,想是助手,手攥尖刀,准备给牛放血,显然斗牛者失手,没有击中要害,仅仅把牛角的角壳敲掉,而被击打的牛受疼狂跳,腾跃窜逃。整个画面线条流畅,动感强烈,可与西班牙斗牛相媲美!斗羊,汉画像石《汉代斗羊图》中画有两只雄壮的公羊相撞的瞬间,仿佛传来巨大的轰鸣。今天的萧县、砀山及苏鲁豫皖交界处,仍然传承着斗羊和斗鸡、斗牛的民俗。

呼卢喝雉,争强赌胜——萧县汉画像石上的六博棋艺

六博早在春秋战国以前就已出现,《楚辞招魂》有云:“菎蔽象棋,有六簙些。分曹并进,遒相迫些。成枭而牟,呼五白些。”其中的“六簙”便是六博棋。到了秦汉时期,六博棋更加流行。

六博图是汉画像石中常见的题材之一。汉画像石中的六博图,伴有建筑人物、神仙灵异、乐舞百戏、车马出行等画面,画面构图丰满完整,人物刻画细腻传神,大气磅薄又注重细节,通过汉画像石刻画的六博画面,展现了当时汉代人们最流行的休闲娱乐风貌。

萧县陈沟汉墓出土的汉画像石《宾主对弈》,画面刻六博对弈,二人皆戴进贤冠,有须,着长袍。二人中间有一案几,案上可见算筹及一件六博盘。

在萧县圣村出土的汉画像石《东王公 六博 西王母 羽人》,画面分五栏,左端一栏左上部为东王公,其右一羽人,面左跪呈一方形物似为仙药。中栏为六博图像,共六人,皆戴进贤冠,跽坐,左三与左四二人六博,其中间上部可见一樽,两侧置盘及耳杯,下为六博盘,再下为一案,案上可见算畴,画面表现主宾对弈,余者观战,宾主正襟危坐,聚精会神。右端栏内为西王母,其左一人为侍者,梳圆髻垂梢,右向跪呈一物,似为仙药。汉代人相信,死后灵魂会被接引到西方极乐世界,从而继续享受世间的繁华富贵,在仙界也是一番歌舞升平、六博对弈的美好生活。

萧县汉画中,乐舞百戏的画像有的是单独刻绘,如长袖舞、建鼓舞等,但大多是将各种表演刻于一石,既反映了各种项目表演时互相配合、互相关联的真实情景,又表现出了演出场面宏大,气氛热烈,展示了汉代丰富多彩的文化生活,再现了汉代的盛世气象。

文/杨坤 记者 徐蕾

①拂晓报社各媒体稿件和图片,独家授权拂晓新闻网发布,未经本网允许,不得转载使用。获授权转载时务必注明来源及作者。

②本网转载其他媒体稿件目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因转载的作品内容涉及您的版权或其它问题,请尽快与本网联系,本网将依照国家相关法律法规作相应处理。

本网互联网违法和不良信息举报电话:0557—3909502

举报邮箱:zgfxnews@163.com

版权所有:拂晓新闻网 All Rights Reserved

本站点信息未经允许不得复制或镜像

地址:宿州市纺织路拂晓报社 邮编:234000