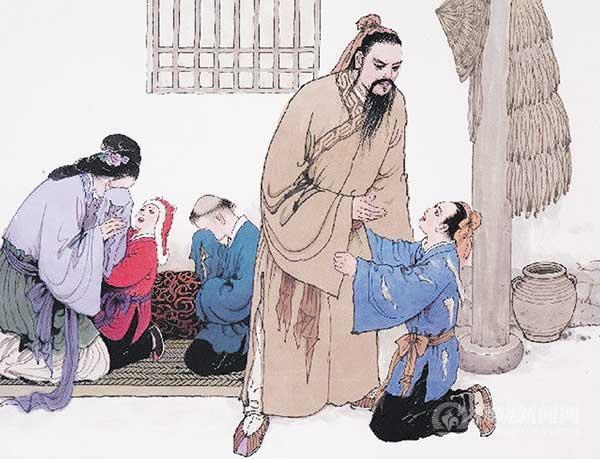

闵子,名损,字子骞,春秋末期鲁国人,为“孔门十哲”之首。他曾留下“母在,一子寒;母去,三子单”这句孝道名言。孔子赞其“孝哉闵子骞!人不间与其父母昆弟之言。”

先贤已逝,但祠堂仍在,“鞭打芦花”的孝道精神千古留存。

2024年4月,一个风和日丽的清晨,埇桥区曹村镇闵贤小学迎来一年一度的“孝心少年及孝德家庭”颁奖大会。

这项活动在闵贤小学已经开展十届,学生与家长同台领奖,孝道文化教育由学校延伸至家庭。“孝”深植于这片土地,源于这里积淀了丰富的历史遗存和深厚的文化底蕴,闵子所秉承的孝道、孝俭、孝廉、孝义精神,深刻影响着每一个人。

十佳孝心少年获颁奖状。

闵贤小学校园内,老师在给低年级学生及幼儿园小朋友讲解文化墙上的“新二十四孝”。

坐落于“中国孝贤之乡”闵子故里的闵贤小学,一直将孝文化的传承作为创建特色校园的主目标。画有新旧“二十四孝”故事的文化墙,建有《芦衣顺母》雕塑、“兄友弟恭”双柳的孝心园……让学生在校园每个角落都能受到孝文化的熏陶。每天上课前同学们必须诵读《弟子规》《三字经》《孝经》等经典文章,让他们将尊师重道、孝敬长辈的传统美德谨记于心。

十佳孝德家庭获授奖牌。

相邻的闵贤村、闵祠村位于曹村镇镇政府南5公里处,因闵子命名,也因闵子而闻名。东汉始为闵子里,晋为闵子铺,唐宋为闵贤集。明代再置宿州,州属7个乡,其中以“孝贤”地籍命名的就有4个,即闵子乡、孝义乡、闵孝乡、仁义乡。闵子乡的名称从明清一直延续至民国十一年(1922年)。埇桥区曹村镇15个行政村中的闵贤村、闵祠村,两村的闵姓人口达5000多人。

闵子祠。

“孝”,在这里贯穿古今,血脉传承。

闵子(公元前536年-公元前487年),名损,字子骞,春秋末期鲁国人,为“孔门十哲”之首。他曾留下“母在,一子寒;母去,三子单”这句孝道名言,孔子赞其“孝哉闵子骞!人不间与其父母昆弟之言。”

先贤已逝,但祠堂仍在,“鞭打芦花”的孝道精神千古留存。

在闵贤小学为孝心少年和孝德家庭颁奖的同时,闵祠村村民闵凡保已经来到祠堂打扫卫生、检查各项设施。

69岁的闵凡保是村子里一位普通农民,是祠堂的管理员,也是闵子的74代孙。他能够成为闵子祠管理员,还有一段故事。

1994年,闵子祠正值修缮,从小听着“鞭打芦花”故事长大的闵凡保在与工作人员闲谈中,知道了一些宗族世代流传的故事。负责闵子祠文物工作的人员认为他忠实可靠,且对闵子祠充满尊崇敬意,便推荐他做祠堂的文物协管员。

于是,闵凡保放弃外出打工挣钱的机会,兢兢业业守着祠堂,这一干就是30年。为祠堂打扫卫生、清除杂草、擦拭塑像匾额成了闵凡保的日常,有客人来访,对闵子故事和文化研究愈发深入的他就担负起解说员的责任,将一个个历史典故与传说向游客娓娓道来。

“公元1129年,家乡遭遇战祸,闵姓同族纷纷前往各地逃难。我祖先这一支定居九华山一带,经过繁衍生息,成为当地望族。但后人一直没有忘本,明洪武四年至景泰元年,闵彦成携儿子闵思政等族人陆续回到宿州。离乡背井300多年后,闵子后人回到家乡重新扎根。”说起自己这一脉的由来,闵凡保如数家珍。

对于祠堂内的景物,闵凡保再熟悉不过。从祠堂大门进院后,院内有一棵古柏,树高16米,胸径1.5米。“这棵树2500多岁了,相传为闵子亲手栽植,被称为‘闵柏’。”再往内走至三进院,还有一棵2500多年树龄的银杏树,也为闵子手植,名为“闵公孙”。抚摸光秃的树干,闵凡保惋惜地说:“这棵银杏在宋元之战时被金兵所焚,大部分已经枯死,只剩余小部分存活。”

祠堂正殿,上悬康熙赐“德行之科”匾额,殿中间是一坐北朝南的闵子像。“村子有个延续下来的习俗,每逢新人办喜事,在家拜完天地之后,便会来祠堂向祖先报喜。”闵凡保说,除夕和春节,村民也会披上绶带,带上水饺、香火、烟花,前往闵祠行祭祀之礼。

闵祠之后是闵墓。

闵子之墓,俨如山丘,高6米,直径40米,近旁有两座中型墓,是他弟弟闵革和闵蒙的坟冢,墓高2米,直径24米,总占地面积为6400平方米。整个墓地松柏藏密,被称之“闵墓松风”,为古宿州八景之一。

近年来,各地借助名人效应开发旅游资源成为热点,争夺历史名人的故里和墓冢地的案例屡见不鲜,闵子故里也一样,全国范围内关于闵子墓地和故里有三墓九祠的说法。

对此,孝文化的积极倡导者、宿州市孝文化研究会会长武新坦不辞辛劳,多年奔波研究,担负起为闵子祠和闵墓正名的重担。

“‘三墓’位于山东济南、河南范县、安徽宿州曹村,但其他地方一般是有墓无祠,或者有祠无墓,只有闵祠村是唯一有墓有祠的,尤其是祠内两棵2500多岁的古树,更是说明这里的历史久远。”武新坦告诉记者,明万历年间张云汉编撰、清顺冶年间任柔节刻本印刷的《闵子世谱》考证了闵子生平,《闵子世谱》一书把闵子的出生地和墓冢地定格在宿州市埇桥区曹村镇闵祠村。任柔节在书序中说:夫闵子自鲁人,不必辨。其为宿人,以宿之名始于唐,在春秋为宋别邑,鲁宋相邻。其墓,据《阙里志》,以今在宿境者为真。曲阜孔子文化学院教授、曲阜师范大学兼职教授梅庆吉等专家学者在实地对闵祠闵墓进行考察后,均对宿州市埇桥区作为闵子的故里和墓葬地进行了肯定和认可。

2500余年来,闵子祠经历了一次次的破败、翻新、重建,依然屹立在时光里,凝聚着世世代代许多人的情感,无声勉励子孙慎终追远不忘本。闵子后人经历了宋元战争和元末农民起义,在长达三个多世纪的历程中,始终不放弃回归祖籍复业的念想,北归成功再造宗族。时至今日,闵子祠依旧是闵氏宗族文化的支点,起到尊敬先人、崇扬贤德,教化后人、凝聚人心的作用。

“学校教育我们,孝敬父母、尊敬长辈是品德形成的前提。我们是孝圣故里的孩子,更应懂得‘谁言寸草心,报得三春晖’的含义,将孝善美德传承下去。”闵贤小学的孩子们这样说。斗转星移岁月沉淀,“孝”越千年,久盛不衰。

孝文化在这片土地的传承生生不息,已成为闵子故里乃至宿州特别的地域标识。

文/记者 徐蕾 图/记者 董木子 蒋帮煜

①拂晓报社各媒体稿件和图片,独家授权拂晓新闻网发布,未经本网允许,不得转载使用。获授权转载时务必注明来源及作者。

②本网转载其他媒体稿件目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因转载的作品内容涉及您的版权或其它问题,请尽快与本网联系,本网将依照国家相关法律法规作相应处理。

本网互联网违法和不良信息举报电话:0557—3909502

举报邮箱:zgfxnews@163.com

版权所有:拂晓新闻网 All Rights Reserved

本站点信息未经允许不得复制或镜像

地址:宿州市纺织路拂晓报社 邮编:234000