汴水流,泗水流,流到瓜洲古渡头。吴山点点愁。

思悠悠,恨悠悠,恨到归时方始休。月明人倚楼。

——年少时就喜欢白居易这首《长相思》,且不论其缠绵低回的意境,单单这种重叠的音韵、曲折蜿蜒回环往复的文字感觉,就足以让人迷恋了。我时常一遍遍诵念,于是,血脉里便悄悄储存了汴水的清波。汴水她在哪里?瓜洲古渡又在哪里?明月下伫立楼头的那个思妇,她是谁,她苦苦等待的良人归来没有?……

初相逢,我在古汴看夕辉

古诗词中高频率出现的汴水,应该是滔滔东流一望无垠的吧,如此,才载得动那么无量无边的歌咏叹息。所以,从前写汴水,我很喜欢用“烟波浩渺”之类的词汇。我的同事、一个跑文化口的记者纠正道:“汴水是人工河,很窄的哎!”

多年后的2024年初冬,一个晴朗的周日,我专门驱车百余里,从宿城来到泗县,拜访梦里的汴水。立在河尽头的小桥向西眺望,她确实只是10米宽的样子,细细的水光长长地延展着,两岸芦花正浓,浅紫灰的花穗蓬勃成片,微风中轻轻摇动,毛茸茸的,如温柔的水波。一轮红日正在西坠,艳丽了一大片河水,细细的鳞波漾着绯红与金黄、漾着两岸芦花的倒影,凝视久了,有些恍惚。

汴水,以这样一种亲切与静美,抵消了我对她瘦小身型的失望。

沿岸闲走。河水清澈得有点发绿,几只大白鹅拨着红掌畅游其间,偶尔昂起长颈,“嘎嘎”几声。芦花丛中掩着几个钓者,不见其人,但见水面上钓竿时放时收。如果不是观景台上详细的文字介绍,我真怀疑,她就是我童年时家门口的那条小河。

然而终非那一条。她是汴水,隋唐大运河的一段,有着惊艳世界的身世。

她从洛阳千里迢迢而来,从这里流向淮安,用清亮的手臂将黄河和淮河系在一起。她有一个显赫的名字,叫通济渠。汴水、汴渠、汴河都是其闺中乳名。她是从1000多年前流过来的,波光里还回荡着唐朝的桨声,还映着虹桥的倒影。虹桥,《清明上河图》里的那一座,桥下那条船,船上那些人,就沿着这条河流,向东南,穿淮河,过长江,驶入杭州的烟柳繁华。丰腴的大唐和富庶的北宋,这条河一直忙碌不休,500多年间,多少舟船通过她,抵达诗和远方。当然,其中最显赫的那艘,是一条楼船,载着隋炀帝和他的后宫佳丽。他们的远方更诗意,是扬州烂漫如雪的琼花。

我用脚步丈量着这段河流。她的尽头横亘着一条高高的堤坝,小河从容穿过坝下的涵洞,向东消失在堤那端的新濉河里。夕阳西下,立在坝下窄窄的汴河桥上向西眺望,静流、夕阳、芦花、虹桥的倒影、龙舟上银铃般的笑声、纤夫的号子,还有偶尔从我头顶飞过的鸟的鸣叫,一一铺陈。

一个五六十岁的男子走过来,手里提着一张渔网。他走下桥,踩着满坡野草走到水边,立住,一转身,一扬手,抛出他的网。网在夕辉里闪了个弧线,哗地落进水里,将夕阳的影子砸成一片碎金。河窄水浅,转瞬便收,他两手交替拉扯着网绳,直到一张网尽入手中。我笑了,一条鱼也没有。他打捞出来的是一兜金色的阳光。

男子提着他的网,和一个只有三五条小鱼的塑料水桶,经过我身边,我们聊起这条小河的身世。

这是一个健谈者。提着一兜夕辉的他,叙述从一声“豆是”开始。“豆是”即泗县话里的“就是”,这个我知道,只是不知道还是他的口头禅。这个表肯定的词组,更像感慨和自豪的鼓点。这条小河伴过他的成长,也伴过他爷爷的爷爷的成长,小时候他在这里摸鱼逮虾,打苇子编芦席,他熟悉每一条波纹如自己的掌纹。只是没曾料到,此河就是大名鼎鼎的隋唐大运河。直到2014年,这里成了世界文化遗产,他和邻居们才知道,从洛阳到淮安,650公里长的古汴河几乎全线湮没,安徽境内更是只剩这28公里还有水波,所以“稀罕着呢”。对我讲述的时候,他脸上流露出无比的欣喜和骄傲,如同自家锅灶前灰头土脸的亲闺女,突然间蹬上水晶鞋,华丽转身成了白雪公主。

在一个接一个“豆是”里主动发挥,这个健谈的老汉还不断拓展话题,他的手向西南一指,说:“豆是!俺们这儿可不简单,刘邦跟项羽还搁这打过仗呢!豆是!俺小时候犁地,经常能拾着弓箭头啥的,还有方眼铜钱!豆是!……”

顺着他的手指望过去,南岸广阔的青麦田,正被渐渐涌上来的暮色罩住,夕阳不知何时已经不见了,灰暗的天幕悬着一弯毛毛的白月亮。我脑海里忽地闪过一句诗:吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

历史的风,吹过大河南街

“大河南街”,20多年前我初来宿州的时候,就揣摩过这条街道的名字:明明没有河,何来大河之南?后来才知道,在老辈人那里,这条街还有一个名字:隋堤。此前,它的脚下确乎流淌过一条河,隋朝开挖的汴河。1000多年前,这条贯通南北的黄金水道催生了一个热闹的码头——埇桥码头;这座码头的繁华催生了一座城——宿州。宿州唯一的一个区,当前就叫埇桥区。

宿州,是一座运河上漂来的城市。

闲暇时,我喜欢到大河南街走走。这条地势明显高于周边的东西向街道,早年还有些老房子老巷子,灰扑扑的墙根结满青苔。暮春时节,墙上绽满粉红蔷薇,娇软的花朵被东风摇得芬芳流溢;而夏秋之间,又会有橘红色火把似的凌霄花高张艳帜,落红“噗噗噗”零乱一地,那画面很养眼。凌霄的花朵颇有质感,厚厚的软软的,砸在脖颈上痒酥酥的,伸手把它从衣领上捉过来把玩,罩在眼睛上,静静地看,——如果你足够安静,就会穿越时空,看到那个繁华的码头,看到舟来舟往舳舻相接的水面,看到肩扛手提上下码头的古人,看到岸上林立的商铺和摩肩接踵的行者。

这条隆起的街道下面,埋藏着太多秘密。有时候,那些秘密不经意间走漏了风声,黑暗被建筑工地的挖掘机撕开一个个口子,我们好奇的眼睛便有了一次次窥探。当一条条沉船在深深的泥土里现出身形,当一件件精美的瓷器展现在考古人员手中,当两岸重现的桥墩再次在阳光下凝视对方,宿州人沸腾了,考古界沸腾了。不远处的西关大街、东关大街,百里外的灵璧、泗县,纷纷窥见了时光的秘密。灵璧境内的汴河故道旁,惊现花石纲遗迹;几十公里外曾隶属宿州治下的淮北市柳孜村,不仅挖出码头遗址,还发现了8艘唐代沉船。于是,湮没上千年的古汴河,再没有法子保持她的缄默。

这是古汴河在开口说话。她用N条连环证据自证身世,多年来的线路流域之争,尘埃落定。于是,皖北大地第一次拥有了“世界文化遗产”这张响亮的名片。

老一辈宿州人,口口相传着许多有关这条河流的传说,比如官兵哗变将花石纲掀翻岸边,比如炀帝南下用“黍黍拌香油”。我一直以为“黍黍拌香油”只是树倒猢狲散后人们的“欲加之罪”,生产力那般低下的年代,帝王再昏庸,也不至于如此作践粮食吧?遗憾的是,有一年泗县清理古河道,真的在河床底下发现许多炭化的黍米。汴河水浅,楼船行不动,便有了香油黍米润滑河道之策?民生之重敌不过琼花之美,历史有时候真是用来感慨的。就像宋徽宗举全国之力搜罗奇石,不远千里一纲一纲运到汴京,来装点和傲娇他的御花园,而金兵入侵之际,那些嶙峋美石,都被砸开用来守城了。富庶的北宋就此陨落,皇帝和锦衣玉食的王子公主被金兵牛马一般驱赶着,去遥遥异国为奴为仆,大宋子民的胸口上,“靖康耻”那个烙印永远疼痛。

我也会到博物馆走走,在运河出土文物中看看历史的影子。那块残破的船板,那些分属于南北几十个窑口的瓷器,都带着黑暗中陈酿千年的密码。瓷器中有酒器,有瓷枕,有说唱俑,也有小孩玩的小猫小狗,原本相隔千里的它们于此聚首,足见当年河道的繁忙和码头的繁华。

我被一只木篦深深吸引。残缺不全的篦齿并不能影响它的精致,木柄上的缠枝透雕美得无与伦比,这,会不会是白居易捎给湘灵的信物?他口袋里还揣着相同的一只吧?白乐天在宿州城外的符离生活了22年,和他的初恋湘灵姑娘牵手原上,看了一回又一回“离离原上草”。后来他走了,被汴水漂流到远方,可距离并不能扯断他的思念,“不得哭,潜别离。不得语,暗相思。两心之外无人知。”几十年里,他给这个邻家女孩写过多少泣血的诗篇?我一直怀疑,那阕《长相思》里,月光下伫立楼头的思妇,就是他的湘灵吧?“泪眼凌寒冻不流,每经高处即回头”,湘灵独倚楼头,默默念着她的少年情郎,皎皎月华里,汴水迢迢流向远方,流向瓜洲古渡……

从大河南街向西,走出来就是西昌路。西昌路上是新时代的繁华,一辆辆汽车织布穿梭似的呼呼驶过,窗玻璃上反射着明晃晃的阳光,像极了当年流动不息的汴水。旁边有一个以白居易的字命名的公园:乐天园。园里,石雕白乐天手握书卷面东端坐,他的身后丝弦婉转,一群人正在唱泗州戏,清亮的女声拖着长长的尾腔,勾魂摄魄,逶迤风中……

宿州到杭州,那一场“走运之旅”

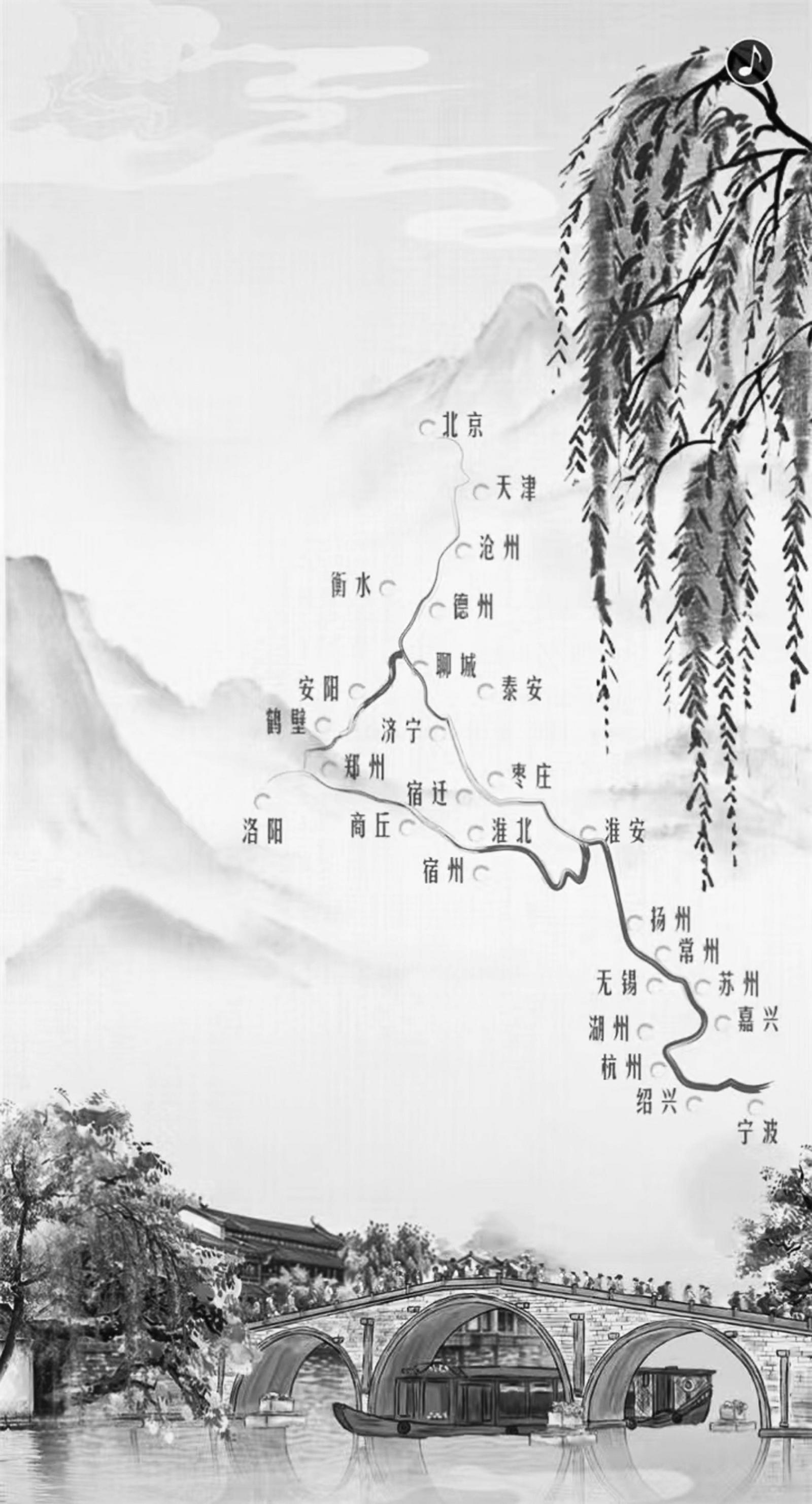

我的书房贴着一张自己打印的运河水系图。以洛阳为中心的隋唐大运河,像华夏大地一个大写的“人”字,一撇向东南抵达杭州,一捺向东北指向北京,她丝带一样长长地飘着,将海河、黄河、淮河、长江、钱塘江牵连贯通。地图上,650公里的通济渠,似乎占了撇的一半还多,撇至小半处的那个点,就是我的家乡宿州。

站在地图前,沿着这条绵延2700公里的黄金水道,我用红色记号笔,慢慢描写那个“人”字。红色的液体流动着,在河道中复活,它裹挟着黄河的泥沙滔滔而下,顺着我的笔尖直奔远方。这是隋帝杨广奔腾的血液。他的壮志夹杂着黄河的咆哮,血管一样在中华大地上曼延,流淌成一条通东西连南北的交通大动脉。曾经他也是一个有大志的皇帝,这个前无古人的水上交通,是华夏乃至人类历史上一场最宏伟的叙事。他把自己的年号定为“大业”,原本也是想开天辟地的。一锹一锹开掘疏通出几千里河道,这个构想,本身就是一种魄力,是惊天动地的宏图伟业。

这条河肩挑着漕运、水利、军事等多重重任,也挑着杨广稳定政治发展经济的宏伟抱负。直到今天,隋唐大运河的大部分河道还流水奔腾,滋养着沿岸人民。唐代诗人皮日休曾有诗道:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”运河成就了他的大禹之功,也给他留下了千古骂名。民心似水,载得舟,亦覆得舟,治河工地上沸腾的民怨,粉碎了他的皇权梦想。

真正让我对运河产生兴趣的,是那次“行走大运河”采风活动。2020年,长三角三地作协组织一干写作者,沿京杭大运河实地考察,我们晓行夜宿,沿运河南半段行走十多天。这次活动,大家戏称为“走运之旅”。

京杭大运河的名气,似乎比隋唐运河更盛。元朝定都北京后,不再需要以洛阳为中心,当局调度起江南的丝绸粮米来,再走“人”字绕道洛阳,显然太曲折了,于是,忽必烈也来了个宏伟叙事——将河道取直。于是,“人”字的上半部分被舍弃,大致在撇与捺的中点作为始终,开凿了一条南北走向的新河道。如此“弃弓走弦”后,北京到杭州的航线大致就呈“一”字形了,航程较隋唐水道缩短约1000公里。这条新航线,就是沿用至今的京杭大运河。从地图上看,它的大约三分之二,仍是隋唐运河旧道。安徽、河南境内被忽略的“人”字上半部分,犹如大宋朝的王气,光焰渐熄,直至淤积废弃,直至绝大部分湮没地下,成为考古者刀铲下的遗迹。

从徐州出发,经宿迁、淮安、扬州、苏州等地,我们直奔杭州那个烟柳繁华的温柔富贵乡。越往南走,水韵越悠长,到处河汊纵横烟波渺渺。宽阔的河面上,巨大的货轮一艘艘串连着,绵延数里,它们老火车一样突突前行,呜呜的鸣笛在水面久久回荡。我在汴水上“所遇非人”的那些形容词,“烟波浩渺”“水天一色”等,在这里终于找到归属。一时间有些恍惚,我亲爱的汴水,那条窄细的小河,与这活力四射的水面相比,实在是一个沧桑老人啊。立于岸上,绿柳拂肩,嘀嘀吱吱的蛐蛐的丝弦灌满耳际,依稀有梦幻之感。

多情的长江,给遥遥而来的大运河一个热烈的拥抱。在镇江,也就是旧时的京口,二水十字交叉,金风玉露一相逢,催生出两个繁忙的码头,西陵渡和瓜洲渡。西陵渡在此岸的镇江,瓜洲渡在彼岸的扬州,二者隔岸斜对,其场面就是那句“京口瓜洲一水间”。如此,《长相思》里的瓜洲,终于出场。

“汴水流,泗水流,流到瓜洲古渡头”,白居易的汴水,宿州人的汴水,跟着我们的脚步,流到这里来了。让湘灵们明月夜倚楼相望那些良人,从这个渡头匆匆登岸,身影汇入熙熙攘攘的人群。水运的繁忙催生了沿岸市镇和它们的繁华,南下的商贾、北上的举子,会亲的访友的运粮的送盐的,纷纷在这个渡口登舟或者上岸,奔向各自的远方。千里迢迢一程程漂来,何日再一程一程漂返故乡?舟车都慢的从前,分别那样隆重,相思那样疼痛,有些人,一松手,可能就是一生。

北固山下,西陵渡口,隔着宽阔的江面,我遥遥望着瓜洲古渡。站在我身边的镇江市作协主席,顺着我的目光一指,说:“那就是杜十娘投江的地方。”他的手指方向是一片平静的江面。水面静静的,镜子一样映着天光云影,那个女子“扑通”落水激起的浪花,连同目击者的惊呼与骚动,早已沉寂在时光里,不再有丝毫痕迹。只是,被南来北往的船只带走的花边新闻,却一程程播扬,直到千里之外。若干年后,冯梦龙蘸着一腔同情与悲愤,写下那篇著名的《杜十娘怒沉百宝箱》,故事至今广为流传。

大运河输送的永远不只是粮食和瓷器,更有爱恨情仇,还有歌舞曲艺、习惯风俗。她一直默默兼职,担负着文化传播、民族融合的使命。

“走运之旅”结束的闭幕式上,来自运河城市的我,代表安徽、代表650公里通济渠发言,我真诚地邀请大家来宿州看看,看看通济渠那个千岁老人,吹吹她窄小的水面上隋唐的风;我说,您如果来了,一定要踏着离离原上草,诵一阕“汴水流”,体会一下非同南国运河的绵长滋味……

涅槃重生,汤汤汴水流新韵

宿州城北十里之外,有一条东西走向的河流,因为这条河,我迷上了骑行。夏天,北岸的骑行道被两行绿柳密密荫蔽,从外面的酷热里甫一进入,顿时周身清凉。吹着穿河而来的习习清风,向东前进,过拂晓大道,穿磬云路、人民路,一直向东,可以抵达几十里外的紫薇园。骑累了,就将车子往路边一丢,走走水上栈道。水畔苇浓蒲密,野鸟野鸭栖于其间,受到惊扰,白鹭展开翅膀“扑啦啦”飞出去,红嘴鸭“呲溜溜”犁着水波划去老远,也吓人一跳呢。

六月里更好,夏荷夹道,红莲花白莲花相偎相倚开得如痴如醉,叶过人头,花过人头,清香之气熏得人肺腑都醉了。开阔的水面上,野鸟飞翅之下,又有泳者竞渡,逆流直上,惹得岸上观者喝彩欢呼。当此时,倚花凭栏临水,欢喜之情不可自禁。

迷上此河的,不仅仅是我。许许多多宿州市民和周边游客,都把这里当成了节假日休闲打卡胜地,赏花的,跑步的,钓鱼的,唱歌的,拍抖音的,做直播的,济济两岸。这条百米宽的河流,这条十多公里长的沿河景观带,是一片难得的胜景,她让粗犷辽阔的皖北平原,也有了柔媚婉约的江南风韵。

这条河,其实是条人工河,新中国成立之后开凿的。

没有了古汴河引洪排涝,河南皖北一带百姓,历史上屡屡遭受水灾。为解苍生倒悬之痛,1966年,宿州(原宿县地区)牵头,皖豫苏三省联合兴水除患,几十万民工一锹土一筐泥,历时四春,硬生生挖出一条百余公里长百米宽的行洪河道。她连通来自河南的沱河、大致平行着湮没的古汴水,向东南奔走,将沿线雨洪引入洪泽湖。有了这条河的护佑,几十年来,两岸再没有遭遇大的水患。这条河,是宿州人的母亲河,是古汴水的涅槃重生。

重生的古汴水,她该叫什么名字?宿州人民权衡思量许久,郑重敲定:叫“新汴河”!如此,既可以续接古汴历史,又可绵延人们与古汴的千年亲情。

父亲也经常在新汴河一带溜达,四世同堂的他身板还算结实,经常带着小宝沿河看景。作为当年的挖河人,他对这条河流有着不一样的感情。那天他偶入南岸的汴河博物馆,瞬间被展览的旧照拽进回忆,拽回治河工地,又看到一脚泥一脸汗的同伴,听到震耳欲聋的号子声。善察颜色的工作人员适时过来采访、拍照,让他追忆彼时场景。自此,博物馆的电子展屏上便有了父亲的照片。父亲喜欢凝视这条河流,他的目光仿佛穿透水面,看到自己深陷河床的脚印。绸缎般丝滑的水面底下,有他们那一代治水人深深浅浅的脚印,有他们激情澎湃的一直跳动的脉搏。

四时美景变幻的新汴河风景区,闪亮的不只是景,更有宿州拿得出手的人文历史,鞭打芦花、大泽惊雷、垓下之战、霸王别姬、淮海硝烟等,都以文化墙、雕塑等形式逐一展现,供游人观瞻流连。当然,更不能少了白居易,还有他的白月光。在朴实的宿州人民心里,白居易是故人,湘灵是乡亲。“我梳白发添新恨,君扫青蛾减旧容”,这样的千古缺憾千古遗恨,怎么能够容忍?于是,漂流到瓜洲古渡头的他被寻归汴水,交还湘灵。

一段骑行道旁,以两座白玉雕像的姿态,白、湘二人重新聚首,他们临河而立,执手相对,深情款款。亲爱的白乐天,现在,你可以掏出那把揣了千年的缠花透雕木篦了,光明正大地,给湘灵梳理一下青丝吧。从此深山木依,枝枝连理,花开并蒂,再无别离。

沿河灯光璀璨,桥身的电子荧屏光华流转,我静静地站在对岸,望着这两个玉立的影子。他们头顶暗蓝色的天幕上,一轮圆月正皎皎升起。

这是宿州人民赠予的圆满,是汴水赠予的圆满。

■ 张秀云